07.04, Giorno della Memoria del Genocidio dei Tutsi

- Volontariato Sarpi

- 7 apr 2021

- Tempo di lettura: 3 min

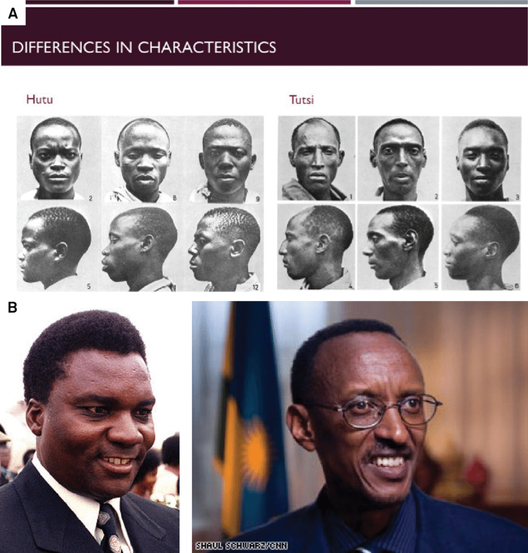

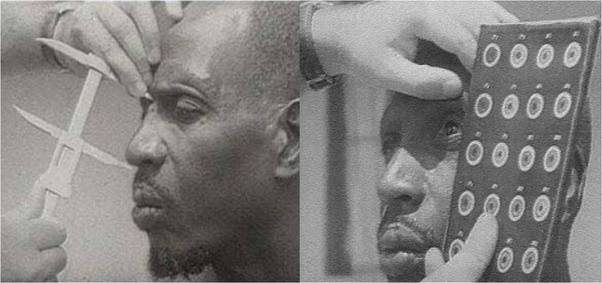

Ogni anno il 7 Aprile viene celebrata la giornata della memoria in onore del genocidio Ruandese, evento terrificante, anche perché spaventosamente vicino (ha avuto luogo solo 27 anni fa); di vitale importanza per capire le motivazioni dietro a questo terribile evento è comprendere il motivo della divisione esistente fra i due gruppi etnici autoctoni del paese; Tutsi e Hutu non sono esattamente identificabili come gruppi etnici differenti: hanno origini comuni, sono culturalmente e linguisticamente molto simili. Inizialmente i due termini erano semplicemente utilizzati per identificare con il primo la minoranza nobile e con il secondo la maggioranza contadina; proprio gli stili di vita differenti in età feudale determinavano delle differenze fisiche: una carnagione più pallida è un lusso che deriva da una vita sedentaria. Nel 1890 l’impero germanico rivendicò il Ruanda; loro credevano che Tutsi e Hutu fossero razze distinte e che i Tutsi, grazie al loro aspetto più simile a quello caucasico, rappresentassero palesemente quella superiore; per questo motivo utilizzarono i nobili per imporre il proprio dominio. Dopo la prima guerra mondiale il Ruanda venne concesso al Belgio, sotto il cui dominio la teoria della distinzione fra le razze arrivò a tal punto che di ogni abitante venivano prese le misure, identificate le caratteristiche e, una volta analizzate, l’etnia scelta veniva impressa sulla carta d’identità. Gli Hutu venivano costretti a lavorare nelle coltivazioni di caffè, sorvegliati dai Tutsi. Con il passare del tempo forme di segregazione razziale continuarono ad essere presenti in ogni area della società. Dopo la seconda guerra mondiale la colonia passò sotto il controllo dell’Onu e ai belgi venne chiesto di prepararsi per l’indipendenza del paese e l’istituzione di un governo della maggioranza, che in questo caso era costituita dall’etnia degli Hutu; all’improvviso il governo belga cominciò a promuovere l’uguaglianza fra le due classi, creando tensioni: i Tutsi temevano una rappresaglia Hutu. Dopo diverse rivolte in tutto il paese, alle elezioni, i partiti Hutu ebbero la maggioranza e venne istituita una repubblica Hutu, cosa che costrinse molti Tutsi a fuggire dal paese. Da lì in avanti il paese rimase intrappolato in uno scontro dopo l’altro. Il 6 di Aprile del 1994 l’aereo dell’allora presidente Habyarimana venne abbattuto provocandone la morte; ancora oggi non si è certi dei colpevoli del fatto, ma al tempo gli Hutu lo interpretarono come un gesto di rappresaglia dei nemici. Poche ore dopo la radio Hutu “Ten Thousands Hill” mandò alla milizia il messaggio “tagliate gli alberi alti”, che diede inizio a una serie di attacchi e massacri per le strade di Tutsi e simpatizzanti. Le nazioni unite e le forze straniere presenti nel paese, al fine di mantenere la neutralità erano impossibilitate dall’agire e lasciarono che i massacri continuassero incontrollati. Solo dopo i primi due giorni cominciarono gli espatri, che riguardavano però unicamente gli stranieri non residenti. I rifugiati ruandesi vennero invece lasciati in balia delle violenze delle F.A.R. (forze armate ruandesi), che avevano ricevuto armi ed addestramento dalla Francia, quando ancora si trovavano sotto il controllo del presidente Habyarimana. Il genocidio continuò senza interruzioni per circa cento giorni: gruppi di civili, spesso armati di nient’altro che di macete, giravano per le strade, stuprando e saccheggiando, facendo strage di quelli che pochi giorni prima erano i loro vicini, amici e parenti. Erano convinti che il genocidio fosse l’unico modo per raggiungere la pace e liberarsi una volta per tutte dell’oppressione dell’etnia Tutsi. Le strade vennero coperte con i cadaveri di circa 800'000 persone. I sopravvissuti, oltre che privati di casa e famiglia, molti costretti ad emigrare, furono emotivamente devastati dagli eventi orribili di cui erano stati testimoni.

Oltre che essere un terrificante episodio della storia umana, il genocidio del Ruanda rappresenta un perfetto esempio dell’atteggiamento indifferente che il mondo occidentale riserva ad eventi che vede come troppo distanti: la conveniente scelta di non intervento dell’ONU, i ritardi degli USA e di molti stati europei nel solo discutere la situazione e l’appoggio iniziale della Francia ai rivoltosi evidenziano una tendenza preoccupante al disinteresse e all’ignoranza che ancora oggi si può constatare riguardo gli eventi (ma anche solo la cultura o le istituzioni politiche) legati al continente africano, all’Oriente e al Medio Oriente.

Data la vicinanza cronologica all’evento, ci si aspetterebbe che l’evento sia ben più noto di quello che è. Fortunatamente con il tempo l’evento è stato sottoposto a una crescente l’esposizione mediatica postuma: la vicenda è stata ricostruita in diversi film, come “Accadde in Aprile”, “Shooting dogs” e il plurinominato all’oscar “Hotel Ruanda”; è inoltre possibile ascoltare numerose testimonianze di sopravvissuti. Sensibilizzare il pubblico occidentale a eventi simili è di vitale importanza: affinché si possa davvero essere d’aiuto a paesi poveri o soggetti a lotte e scontri civili, bisogna abbattere questa barriera di superiorità che ci distanzia da essi e riconoscere la responsabilità del contributo che i nostri paesi danno a tali scontri, spesso per motivi puramente economici.

Sottocommissione Cultura

Commenti